登陆有奖并可浏览互动!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

提到发光植物,人们不禁就会想到有名的电影《阿凡达》里面的场景,如果能够场景复现,那将可能会在一定程度上改变人们的生活方式。这篇文章,我们就来聊聊发光植物及其背后的技术——合成生物学。

生物自发光是一种自然现象,一般是通过荧光素酶(luciferase)将其底物荧光素(luciferin)氧化而发光。在自然界中能自然发光的生物包括细菌、真菌、藻类、软体动物和昆虫等,他们体内的荧光素酶各不同源,且发光底物荧光素也没有化学相似性[1]。目前认为,在自然界中存在至少40种不同的生物发光系统,由于技术限制等原因,人们现阶段只清楚了解了7种发光系统的发光反应分子成分即荧光素酶及其对应的荧光素,其中只有2个系统的发光生化过程被完整解析[2]。

合成生物学是应用工程学的思想,使用已有的生物元件或模块来设计和构建具有特定生物学功能的生物系统[3]。发光生物中的发光系统,尤其是发光反应相关的生物元件,为改造生物提供了宝贵的材料。人们将来自发光生物的生物元件用作生物传感器或报告系统用以监测环境或科学研究,或用于构建发光植物[4]。本文将围绕发光植物,讲述了自然发光系统的解析、人造发光植物的构建以及谈谈由合成生物学构建的发光植物可能产生的全新农业生产方向。

自然发光系统解析

提到自然发光,广为人知的是萤火虫(Photinus pyralis)发光系统中的荧光素酶,其作为报告基因被深入研究和广泛使用。但是自1987年萤火虫荧光素酶序列被确认以来,其对应的荧光素底物基因及完整的发光生化过程至今未被解析。2018年,美国和日本的联合研究团队成功破译了萤火虫中平家萤(Aquatica lateralis)和北斗萤火虫(Photinus pyralis)的基因组,该研究通过比较基因组学研究了萤火虫中荧光素酶的进化过程,发现其可能起源于一种不发光生物也普遍携带的脂肪酸代谢酶基因——酰基辅酶A合成酶,在该基因反复发生基因错误复制后获得了具有发光活性的荧光素酶,但是对于完整的生化过程目前仍然尚不清楚[5]。

目前,被成功完全解析的生物发光系统只有细菌发光系统和植物发光系统[2]。细菌发光系统在20世纪80年代就已被解析,研究较透彻的主要是Vibrio,Photobacterium和Xenorhabdus属的细菌。细菌发光系统由lux操纵子luxCDABEG组成,luxAB编码细菌荧光素酶的两个亚基,luxCDE编码脂肪酸还原酶,其催化产生荧光素酶的反应底物长链醛,luxG编码黄素还原酶,参与黄素单核苷酸的循环再生[1, 4]。在不同细菌中,可能还有其他基因参与发光反应,如luxF基因在Pholobacterium属中参与荧光素酶的结构调节,luxH基因在发Vibrio属中可能参与核黄素的合成等[1]。简而言之,细菌发光系统利用黄素单核苷酸和来自脂肪酸生物合成途径的长链醛作为发光反应的底物,在荧光素酶的催化下,发出荧光。

2018年,发光真菌(Neonothopanus nambi)的发光系统被成功解析[6]。真菌生物发光至少利用四种成分,分别为分子氧、荧光素(3-hydroxyhispidin)、NAD(P)H依赖的羟化酶和荧光素酶。此次解析的真菌发光系统中,是从咖啡酸出发,第一步被 nnHispS酶 (hispidin synthase) 催化形成荧光素前体 hispidin,接着 hispidin 被NADH依赖的羧化酶nnH3H(hispidin-3-hydroxylase)转化为荧光素,进而被荧光素酶nnLuz(luciferase)氧化形成氧化荧光素并发光,氧化荧光素最后可以通过nnCPH酶(caffeylpyruvate hydrolase)转化为咖啡酸形成完整的咖啡酸循环。这一发光系统被外源真核生物酵母中成功表达,为其应用于其他生物奠定了坚实的基础。

人造发光植物构建

从细菌发光系统的解析到真菌发光系统的解析,再到萤火虫基因组的发表,已积累了大量的关于生物发光的知识与可用的生物元件。随着代谢工程技术与合成生物学策略的发展,人们开始尝试通过基因技术创造出可以持续发出可见光的植物。

2010年,美国纽约州立大学Alexander Krichevsk实验室将来自海洋细菌(Photobacterium leiognathi)的发光基因簇luxCDABEG转入烟草的叶绿体,得到的转质体烟草能够在不外加荧光素的情况下自发光[7]。这是全球第一株人造自发光植物,虽然该研究得到的转基因发光植物所发荧光肉眼可见,但是发光强度不够(每分钟约产生100万个光子),且发光时间不长,还需要进一步改善和优化。

2017年,美国麻省理工学院Michael S. Strano团队使用纳米仿生的方法,将分别包裹了萤火虫荧光素酶、荧光素、辅酶A分子以及半导体纳米晶体磷的纳米粒子注入豆瓣菜(Nasturtium officinale)的叶子中,获得了可以自发光的植物[8]。研究者将这些纳米粒子和植物一起浸入水中,借助高压使粒子通过气孔进入叶片,然后在植物叶片中通过自身的ATP产生能量,实现荧光素酶对荧光素的化学催化,产生黄绿色的光(~560 nm)。该方法为物理方法,与利用合成生物学的方法相比简单、有效,但是利用该方法导入纳米粒子后一次发光的持续时间只有 3.5小时,并亮度不够,不是一个可持续的方法。

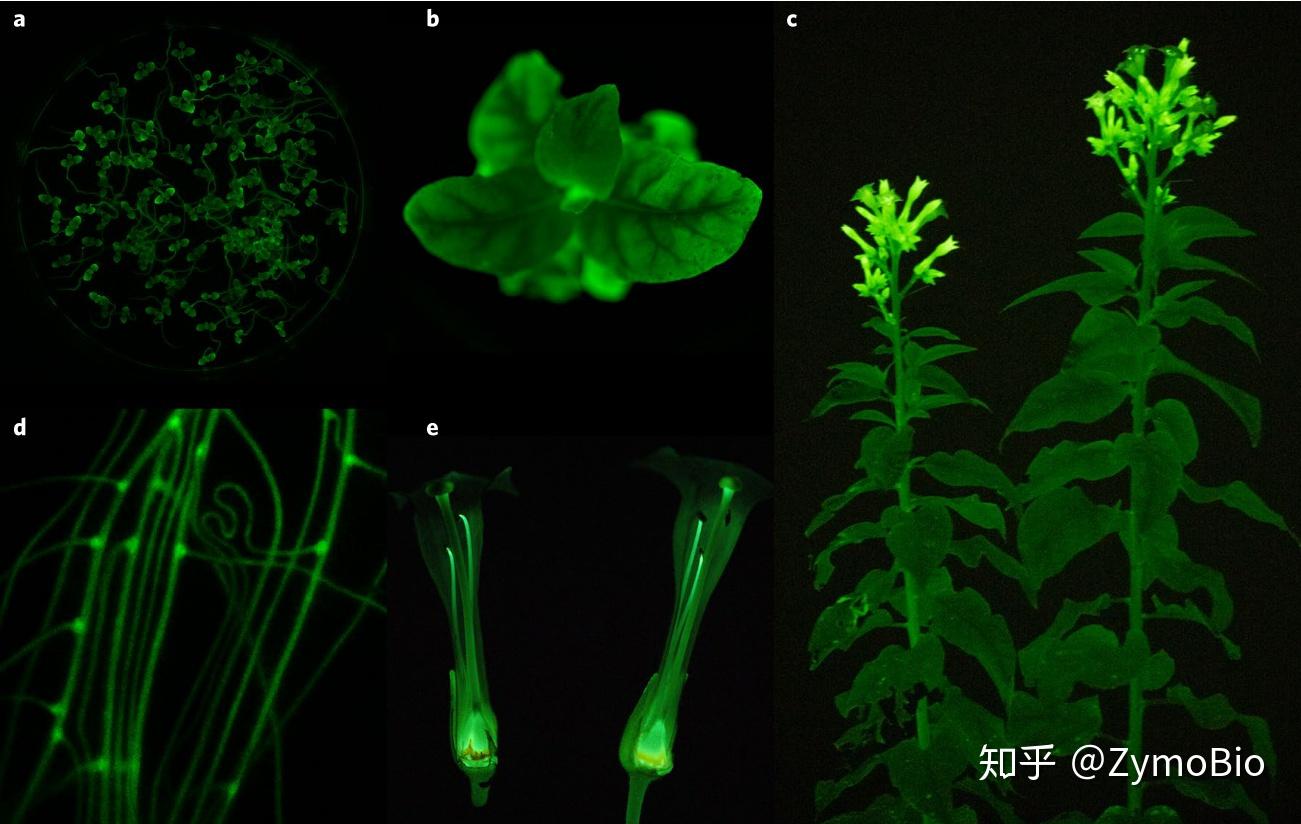

2020年4月,由俄罗斯科学院生物有机化学研究所和莫斯科国立大学生物系等科研机构的科学家们共同利用合成生物学技术培育出了可以发出肉眼可以荧光的发光植物[9]。在该研究中,研究者以烟草为研究对象,在其中利用真菌生物发光系统将咖啡酸(存在于所有植物中)转化为荧光素,转化后的植株可持续发光并肉眼可见。咖啡酸是维管植物中苯丙烷途径的一个中间体,研究人员通过农杆菌转化法在烟草基因组中整合了4个来自发光真菌(Neonothopanus nambi)的基因,分别为荧光素酶基因nnluz (luciferase), 牛奶树碱合成酶基因nnhisps (hispidin synthase), 牛奶树碱-3-羟化酶基因nnh3h (hispidin-3-hydroxylase) 和咖啡酰丙酮酸水解酶基因nncph (caffeoyl pyruvate hydrolase)[6]。

虽然过去科学家也曾结合萤火虫体内酵素设计出短暂发光的植物,但这次结合真菌DNA的植物亮度提高了 10倍且持续性发光,且无需借助外部化学物质;令人更惊讶的是,这些植物每分钟产生约100亿个光子,其峰值波长在500~550奈米(可见光谱中的绿光范围)间。此处,更重要的一点是,这种稳定的发光不会产生有毒物质,也不会影响植物正常生长和发育,而细菌荧光素在质体中表达,亮度不够,且对植物生长有毒性。真菌发光系统的这一特性将为使用合成生物学手段在不同的植物中置入这一发光系统构建自发光植物提供了保障。

发光植物应用与现代农业

目前生物发光反应已在分子生物学和细胞生物学领域被广泛应用。在转入真菌发光系统的植物的研究中,研究者发现,发光植物在不同的时间以及受到刺激或伤害后,所发光的亮度会有不同,这说明可以将发光植物用在科学上研究植物的“生物钟“或不同时刻的代谢速率[9]。 在以后还有可能实现发光受到调控,比如利用光诱导型启动子对发光基因进行控制,使其在白天不发光,在晚上发光;或者可以利用金属离子诱导型启动子,对环境起到一定的检测作用;再或者加入其他反应物的代谢途径或改造荧光素酶[10],使其可以发出不同颜色的光等。

随着发光植物这一想法被合成生物学家们实现,人们看到了将其应用于现代生活和农业生产的前景。6-7年前,美国密苏里州Bioglow和Glowing Plants等初创企业也曾提出类似的理念,开始研发可商业化应用的发光植物。我国云南纳博生物科技有限公司也于 2018 年培育出了转入海洋细菌发光基因的发光植物,引起一时轰动(领军人物是我多年好友,可以看看他的演讲视频,很棒 !!!)

在植物合成生物学的研究发展中,质体转基因工程是十分关键的技术[11]。目前大多数质体基因的功能是已知的,且已有外源基因在植物质体中成功表达的大量案例,随着质体工程与合成生物学的融合发展,将会创造更多新颖的发光植物,从而加强现代化农业的科技属性。

转基因发光植物可作为光源减少城市光污染、节省能源且减少二氧化碳排放,可以在室内和户外使用。希腊开放大学的Lambros T. Doulos研究团队分析了在特定气候环境下将转基因发光植物作为外部照明的可行性,结果表明,利用生物发光植物实际上有助于降低能源消耗,改善城市和郊区小气候,减轻气候变化的影响,并可以提供一个城市郊区户外照明设计和景观规划的替代手段,从而会创造一个巨大的机会和市场[12]。利用合成生物学的技术,将生物发光系统标准化、模块化,并快速应用到其他植物上,如不同的花卉、盆栽等,并与快繁相关的技术结合进行商业化生产,将会形成一条新的农业生产线。

参考文献

- Meighen EA: Bacterial bioluminescence: organization, regulation, and application of the lux genes. FASEB J 1993, 7:1016-1022.

- Fleiss A, Sarkisyan KS: A brief review of bioluminescent systems (2019). Curr Genet 2019, 65:877-882.

- Zhang X-E: Synthetic biology in China: Review and prospects. SCIENTIA SINICA Vitae 2019, 49:1543-1572.

- Reeve B, Sanderson T, Ellis T, Freemont P: How synthetic biology will reconsider natural bioluminescence and its applications. Adv Biochem Eng Biotechnol 2014, 145:3-30.

- Fallon TR, Lower SE, Chang CH, Bessho-Uehara M, Martin GJ, Bewick AJ, Behringer M, Debat HJ, Wong I, Day JC, et al: Firefly genomes illuminate parallel origins of bioluminescence in beetles. Elife 2018, 7.

- Kotlobay AA, Sarkisyan KS, Mokrushina YA, Marcet-Houben M, Serebrovskaya EO, Markina NM, Gonzalez Somermeyer L, Gorokhovatsky AY, Vvedensky A, Purtov KV, et al: Genetically encodable bioluminescent system from fungi. Proc Natl Acad Sci U S A 2018, 115:12728-12732.

- Krichevsky A, Meyers B, Vainstein A, Maliga P, Citovsky V: Autoluminescent plants. PLoS One 2010, 5:e15461.

- Kwak SY, Giraldo JP, Wong MH, Koman VB, Lew TTS, Ell J, Weidman MC, Sinclair RM, Landry MP, Tisdale WA, Strano MS: A Nanobionic Light-Emitting Plant. Nano Lett 2017, 17:7951-7961.

- Mitiouchkina T, Mishin AS, Somermeyer LG, Markina NM, Chepurnyh TV, Guglya EB, Karataeva TA, Palkina KA, Shakhova ES, Fakhranurova LI, et al: Plants with genetically encoded autoluminescence. Nature Biotechnology 2020.

- Kajiyama N, Nakano E: Isolation and characterization of mutants of firefly luciferase which produce different colors of light. Protein Eng 1991, 4:691-693.

- Boehm CR, Bock R: Recent Advances and Current Challenges in Synthetic Biology of the Plastid Genetic System and Metabolism. Plant Physiol 2019, 179:794-802.

- Ardavani O, Zerefos S, Doulos LT: Redesigning the exterior lighting as part of the urban landscape: The role of transgenic bioluminescent plants in mediterranean urban and suburban lighting environments. Journal of Cleaner Production 2020, 242.

原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/156137699 |

/3

/3